Bericht: 5. FGW-Forschungspartnering zu Bioanalytik und in-vitro Diagnostik

Beim jährlichen FGW-Forschungspartnering lernen sich Forschende in den Gesundheits- und Lebenswissenschaften in Brandenburg kennen.

Forschung vernetzen – Kooperationen aufbauen – Projekte entwickeln

Unter diesem Motto fand am 18. September 2025 im Fraunhofer Konferenzzentrum in Potsdam-Golm das 5. FGW-Forschungspartnering statt. Die Veranstaltung bietet einen Rahmen zum Kennenlernen von Forschungsschwerpunkten und Expertisen Forschender in den Gesundheits- und Lebenswissenschaften in Brandenburg und unterstützt damit aktiv den Aufbau interdisziplinärer Forschungskollaborationen.

Die diesjährige Veranstaltung widmete sich dem Thema „Bioanalytik und in-vitro Diagnostik – Neue Möglichkeiten durch Integration digitaler Tools“ und wurde gemeinsam von der FGW mit ihren Trägerhochschulen Universität Potsdam/ Potsdam Transfer, BTU Cottbus-Senftenberg und Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) sowie dem Fraunhofer IZI-BB/ Zentrum für Digitale Diagnostik durchgeführt.

Für die Auswahl notwendiger Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Ernährung, Gesundheit und zur Ermöglichung einer patientennahen in-vitro Diagnostik in Klinik und ambulanter Versorgung schafft innovative Bioanalytik die entscheidende Grundlage.

Zum rasanten Fortschritt in Bioanalytik und in-vitro Diagnostik tragen aktuell insbesondere digitale Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz und Big Data-Analysen, aber auch digitale Gesundheitsanwendungen wie Gesundheits-Apps und Wearables bei. Die intelligente Verknüpfung analoger bioanalytischer und diagnostischer Assays mit digitalen Werkzeugen schafft erhebliche Synergien und wird somit ein wesentlicher Treiber zukünftiger Entwicklungen sein.

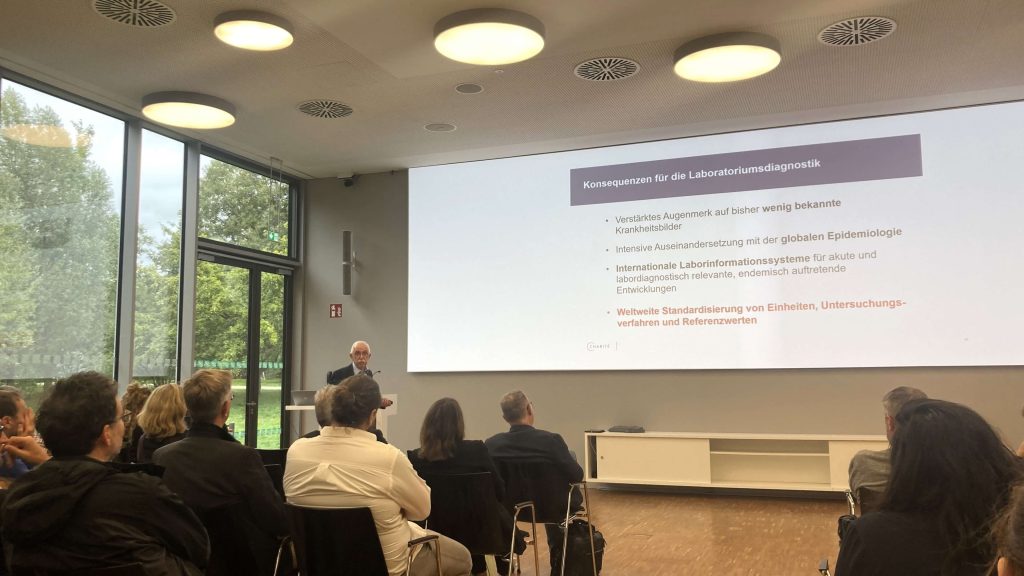

Impressionen vom 5. Forschungspartnering der Fakultät für Gesundheitswissenschaften

Frau Dr. Eva Ehrentreich-Förster, stellvertretende Leiterin des Fraunhofer IZI-BB ging in ihrem Impulsbeitrag „Bioanalytik in Umwelt, Ernährung und Gesundheit – Wo liegt der Bedarf?“ insbesondere der Frage nach, wie sich der Bedarf an innovativer Bioanalytik definiert und von welchen Faktoren er aus den Blickwinkeln von Wissenschaft, Forschung, Wirtschaftlichkeit und gesellschaftlicher Erwartung beeinflusst wird. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Klimaveränderungen besteht u. a. in der Umweltanalytik ein besonderer Bedarf an neuen Lösungen.

Prof. Dr. med. Rudolf Tauber, Direktor des Fachbereichs Laboratoriumsmedizin der Charité und Wissenschaftlicher Leiter des Labors Berlin (bis 3/2021) hob in seinem Impulsbeitrag „Perspektiven und Herausforderungen in der Laboratoriumsdiagnostik“ die zunehmende Komplexität der Aufgaben in der Laboratoriumsmedizin hervor. Diese sind u. a. geprägt von neuen Methoden und Technologien, Datenmanagement & Befunddatenbanken, globaler Standardisierung und Regulierung sowie durch QM und Patientensicherheit. Patientennahe Diagnosesysteme, webbasiertes Datenmanagement sowie die Entwicklung von SMART (Speed Metrics Automation Remote Technologies) beim Aufbau von KI-gestützten labordiagnostischen „Ökosystemen“ gehören zu den wesentlichen Herausforderungen und Chancen der Labormedizin.

Der 3. Impulsvortrag „Daten, Modelle und KI: Was bedeuten datengetriebene Modelle für die Diagnostik und wie kommt man zu solchen Modellen?“, vorgestellt von Prof. Dr. Harald Mathis, Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik FIT, Hamm konzentrierte sich auf die wachsende Komplexität von KI-Anwendungen u. a. im Bereich von Smart Living und im Gesundheitsbereich und ging der Frage nach, woher die Daten kommen und wie sie z. B. in elektronischen Gesundheitsdiensten verarbeitet werden. Das Beispiel „teliFIT(Intelligente Plattform für Telemedizin und Telecoaching)“ und die Anbindung von „teliFIT“ an IT-Infrastruktur via KISMADI illustrierte die Funktionalität moderner Serviceplattformen im Gesundheitsbereich, und zeigte die Möglichkeiten sensorgestützter Interaktionen zwischen Patienten, Arzt und Coach.

In den sich anschließenden 15 Pitch-Vorträgen wurden ausgewählte Forschungsideen und Bedarfe für zukünftige Forschungskooperationen vorgestellt. In der darauf folgenden „Bewegten Kaffeepause“ wurden sie ebenso wie die insgesamt 30 eingereichten „Wissenschaftlichen Steckbriefe“ von den 70 Teilnehmenden aus der Region Berlin-Brandenburg, Dresden, Hannover und Maastricht diskutiert.

Mit neuen Kontakten und Ideen für weitere gemeinsame Aktivitäten, u. a. zwischen der Medizinischen Hochschule Brandenburg und dem Fraunhofer IZI-BB, schloss das erfolgreiche, mit viel Lob bedachte 5. FGW-Forschungspartnering der Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg.

Das Organisationsteam Steffi Lütkekcosmann/ Potsdam Transfer, Dr. Carsten Hille/ TH Wildau, Dr. Ullrich Stein/ Fraunhofer IZI-BB und Dr. Günter Peine/ Medizinische Hochschule Brandenburg/ FGW bedankt sich an dieser Stelle bei allen Teilnehmenden für das Interesse an der Veranstaltung sowie für den spannenden Austausch und freut sich auf die Begleitung weiterer Aktivitäten.

Weitere Forschungsschwerpunkte, Expertisen und Kooperationsangebote im Land Brandenburg finden Sie auf der Online-Plattform „Brandenburg Health Sciences: A Research Atlas“.

Autor: Dr. Günter Peine

Quelle der Fotos: Dr. Carsten Hille/ TH Wildau